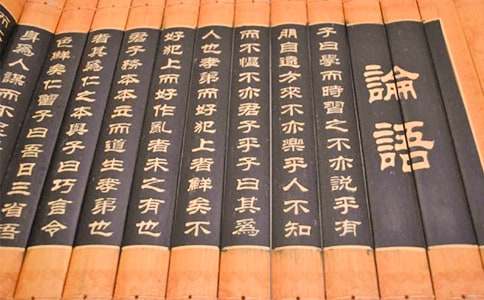

論語讀后感匯編15篇

當品味完一本著作后,大家心中一定有很多感想,何不寫一篇讀后感記錄下呢?現在你是否對讀后感一籌莫展呢?下面是小編收集整理的論語讀后感,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

論語讀后感1

最近的幾節語文課上,我們都是在討論《論語》。看了視頻后發現,《論語》中大部分的內容都提到了君子。我想,君子這一詞,應該是孔子畢生追求的目標,同時也是他教導學生要奮斗的目標。

在孔子的理念當中,君子給我的`感覺就是像一張白紙一樣潔白,同時又帶有出于污泥而不染的高貴。雖然他不一定是大富大貴的富家子弟,但卻散發著高貴,令人敬重的氣質,影響著身邊的每一個人。

當然這一切都是孔子的理想,世界上根本不會有這樣十全十美的人存在,就連提出這一理論的孔子,()自身也有做不到的地方。但是我們還是要向著這樣一個目標去發展。雖然不能成為完美,但至少做到接近完美。

要成為君子,就要學會培養自己的高尚情操。像是“君子之交淡如水”“君子矜而不爭,群而不黨。”等等。這些看似簡單的話語做起來是非常困難的,特別是要堅持下去的時候。我們現在身處中學,因此同學之間都應該是沒有猜疑,大家赤誠相待的。但是當我們身處社會中時,各種各樣的利益關系,身份,地位的差異,使得人們不得不一步一個腳印地腳踏實地。曾經讀過一本書,在里面貫穿其中的一句話是“比鬼神更可怕的,是人心。”因此,即使是我們自身懷著赤誠之心,秉承君子之道與人交往,還是得處處小心。不過我也相信,若是有越來越多的人秉承君子之道,在人們的相互感染下,整一個社會的氛圍也會有所改變。

論語讀后感2

這學期,我們背誦了聞名中外的《論語》。這本書主要記錄了孔子和他弟子的言行,里面的許多話,都讓人受益匪淺。

其中,讓我深受啟發的是曾子說的`一句話:吾日三省吾身,為人謀而不忠乎?與朋友交而不信乎?傳不習乎?這句話的意思是說:我一天中多次反省自己,為別人辦事夠不夠盡心呢?與朋友交往夠不夠誠實呢?老師教的知識夠不夠熟練呢?

背誦著這句話中,我想到了自己。在老家的時候,佳志哥哥把乒乓球打到門上面去了。他怎么弄都弄不下來,我見了,對他說:“我幫你把乒乓球弄下來吧!”我想了一會兒,便拿起掃把。可是,弄了半天也沒把球弄下去,倒把我自己給弄的頭暈眼花的。我想:做什么事情不能靠蠻力,要動腦筋想辦法。站在地上太低,站在樓梯上不就高了嗎?于是,我站在樓梯上,果真一下子就把球給弄了下去。

我不僅能盡心盡力地幫助別人,還很講誠信。二年級的時候,我背著媽媽,偷偷拿了一塊錢,買了個筆。我想:要是被媽媽發現,那不是得挨一頓嚷,而直接對媽媽承認錯誤,只是被媽媽說兩句而已,以后改正錯誤就可以了。所以,我選擇了主動承認錯誤的方法,果然像我想的那樣。

以后,我要像曾子說的那樣每天反省兩次,這樣我會更優秀。我還要繼續背《論語》,牢記我們中華民族的優秀文化,繼承我們中華民族的優秀傳統。

論語讀后感3

《論語》,流傳2500多年,影響世代中國人,它的經典語句,每一個中國人耳熟能詳。《論語》的真諦,就是告訴大家。怎么樣才能過上我們心靈所需要的那種快樂的生活。北京師范大學于丹教授緊扣21世紀人類面臨的心靈困惑,結合其深厚的古典修養,運用女性特有的細膩情感,從中國人的宇宙觀、心靈觀、處世之道、交友之道、人格修養之道、理想和人生觀等七個方面,從獨特的個性視角出發來解讀《論語》。

灰色的孔子又必須鏈接多彩的世界。這世界充滿生命活力,姹紫嫣紅,千姿百態,萬類霜天競自由。正因為有了生活的五彩繽紛,理論的灰色才不顯得死寂;也正因為有了思想的.高貴純粹,紛繁的世界才不至于俗不可耐。灰色提升著品位,而多彩保證了活力。這也就是和諧。

于丹為我們講述的就是這樣的孔子,一位鏈接了多彩世界的灰色孔子。鏈接是廣泛的,東西南北,古今中外。主題卻是單純的,單純到沒有色彩,沒有性別,沒有時間和空間,只有溫度。

全書以白話詮釋經典,以經典詮釋智慧,以智慧詮釋人生,以人生詮釋人性,以人性安頓人心,體悟經典的普適智慧。

論語讀后感4

第三,要把握好與朋友的距離。“朋友之饋,雖車馬,非祭肉,不拜”(鄉黨)。朋友關系是一種非常親密的關系。真正的朋友之間用不了太多客套。但那并不是親密無間。

子游曰:“事君數,斯辱矣;朋友數,斯疏矣。”(里仁)子曰:“晏平仲善與人交,久而敬之。”(公冶長)子貢問友。子曰:“忠告而善道之,不可則止,毋自辱焉。”(顏淵)從個體的角度看,每個人都有自己獨特的個性,再怎么認同,兩個人總還是不同的個體。人與人之間不可能沒有摩擦。兩個人挨得越近矛盾就可能越大,就好像擠公共汽車。我們都需要一定的屬于自己的空間。從朋友間的交往來看,稍微疏遠一點給雙方都留出了余地。

一方面,我們可以利用這種距離保持一定的新鮮感,另一方面,我們還可利用這種空間交更多的各種類型的'朋友。把握好與朋友的距離就能把握好交友的質和量。有的人只有泛泛之交卻沒有知心朋友,有的人只有少數幾個知心朋友,交友面卻很小。他們都沒有處理好交友的距離感。

論語讀后感5

《論語》這本書有道德、仁愛、孝道、教育等多種思想,其中主要思想是告訴我們做人的道理。從中我也懂得了不少:

孔子曰:“三人行,必有我師焉。擇其善者而從之,其不善者而改之。”這句話的意思是:三個人同行,其中必有我的老師,向他好的方面學習,看到他不好的方面就應該對照自己改正自己的缺點。在生活中,我要謙虛,每個人都有優點和缺點,要向他的.優點學習,改正自己的缺點,取長補短,相得益彰。我的跳繩跳得好,琴彈得好,但是膽子小,不敢上臺朗誦,應該向膽子大的同學學習,及時改掉自己的缺點。

孔子曰:“學而時習之后,不亦說乎?”這句活的意思是:學了之后,要反復的再看,復習,這不是件高興的事嗎?在我們的學習生活中,也應該是這樣。背英語、語文的詞時,要每天鞏固,才不會忘記。記得有一次,老師布置的單詞我第一天就背會了,可是過了一星期后老師聽寫,二十個單詞只有五六個能記住,其它全忘了。

《論語》這本書非常好,孔子的這些思想,為后世所繼承,在中國件社會為保證社會經濟的正常運行著不可低估的作用。

論語讀后感6

這個寒假,我讀了一本讓中國古代的讀書人都將此書奉為經典的書,《論語》。

《論語》是儒家學派的經典之作,它記載了孔子和他的弟子言行的語錄,其中的`許多話也成為格言流傳于世。《論語》有《學而第一》、《為政第二》、《八佾第三》、《里仁第四》等20篇,只里面有許多膾炙人口的名句,以及與我們切身相關的道理。

在這20篇中,我最喜歡《八佾第三》一篇。“八佾”是如今在孔廟中拿羽毛,在祭孔典禮中所舞蹈的叫八佾之舞,但孔子不是叫大家跳舞,而是代表了文化精神。他的內容講“禮”,“禮”就是孔子一生做學問之所在。

我最喜歡其中一句“子游問孝。子曰:‘今之孝者,是謂能養。至于犬馬,皆能有養。不敬,何以別乎?’”意思是子游問孝道。孔子說:“今天,人們把孝說成是能養活父母。就連狗、馬都能得到人的飼養。如果不尊敬父母,那養活父母和飼養狗、馬又怎樣區別呢?”

這讓我想起了東漢時期的大孝子黃香,他在夏天用扇子扇涼父親的枕頭和涼席;冬天,有用自己的身體捂熱被窩。他很值得我們學習。

知道了孔子告訴我們禮的學問之所在,我會更愛自己的父母,珍惜自己的父母,明白父母的嘮叨與操勞與嘮叨都是為我們好,不能讓父母感到自己就像狗、馬一樣。小時候父母對我們的好,我們要記得,長大之后,我們也要好好的回報父母。

論語讀后感7

“學而時習之,不亦說乎;有朋自遠方來,不亦君子乎。”大家都知道這句話來自《論語》這本書。但是你真的理解了嗎?大多數人都不是很了解這句話。這句話的意思是:學了以后,再來溫習,不是很歡樂嗎?有遠方的朋友趕來相聚,不是很歡樂嗎?而我們生活中的許多道理也在論語中體現了,如:“父母在,不遠游,游必有方。”是講,父母在時,不能遠游,出去時要告知父母方向……

自從我學習了《論語》以后,我有了許多生活上的進步;每天反省自己的得與失,孝順父母……雖然孔子所說的我沒有全部做到,但是卻比以前做得更好了。論語就像我的一面鏡子,我自己是怎樣做的,孔子是怎樣要求的,我應該怎樣做才更好。

現代人整天只知道拼命的賺錢,連父母都不管了。子曰:“今之孝者,是謂能養;至于犬馬,皆能有養。不敬,何以別乎!”如果你不尊敬老人,那你養的動物就和你養的老人沒什么區別了。

《論語》反映出了古代文化學的縮影,讓我們更好地去了解古代的.人,古代的事,古代的文化。曾子曰:“吾日三省我身,為人謀而不忠,與朋友交而不信乎,傳不習乎。”這句話便是我的座右銘,我覺得,每天就應該向曾子這樣去反省自己,然后為自己立一個目標,才能有進步。

《論語》這本書,讓我懂得的道理遠不止這些……

論語讀后感8

我們學校自從有了“校長講論語”這一活動后,學校里每個同學都受益匪淺,而我也在“校長講論語”的活動中萌生了自己獨特的感受。

《論語》是一部優秀的語錄體散文集,記錄了孔子循循善誘的教誨之言,或簡單應答,或點到為止;正是孔子的這些教誨之言,培養出了多少聰慧過人,見多識廣的才子。我對《論語》最深的感受也正是孔子的教誨之言。

在校長給我們講的每一篇《論語》中,有多數都是孔子對眾多弟子的教誨之言。其中有一篇講到:君子一言,駟馬難追。這段話就告訴我們,君子既出一言就必須做到,就算用幾匹健壯的馬來追回君子說出的話,恐怕也很難做到。這句話也反映了我們生活中的情況,比如你已經答應了要來我家玩,就不能說反悔就反悔,應該按照約定去我家。這一篇《論語》就給了我很深的感受,通過我生活中的這件事大家也許就明白了。我和一位同學約好星期六一起出去玩,可是我在約定好的地方等了好一會都不見他的身影,無奈之下我便給他打了個電話,電話是他爸爸接的,他爸爸知道這么一回事之后立刻把他送了過來,并向我道了歉。我也讓他不要太自責,既然已經知道錯了也沒什么了,這不也是完成了約定嗎?這篇《論語》孔子的教誨之言給我的.感受是:一個人就應該遵守約定,并且不折不扣地完成。

學習《論語》真的給了我很多感受,給了我最端正的思想,給了我最好的教誨,給了我重新站起來的勇氣。學習《論語》給我的感受真是太多太多了,我愛學學《論語》!

論語讀后感9

隨著中國近代社會的到來,各種西方學說陸續傳入中國,形成了對中國傳統文化的強烈沖擊,甚至連長期在中國思想界占統治地位的儒家思想也不能幸免。在學習了半個學期的《中華元典導讀》課和閱讀了《論語》這部書后,我認為要解決這個問題,必須從儒學的根,即孔子的《論語》說起。《論語》大概包括的以下幾種思想,即仁、義、禮、智、信、恕、忠、孝、悌,以下分別加以介紹。

仁:愛人。孔子思想體系的理論核心。它是孔子社會政治、倫理道德的最高理想和標準,也反映他的.哲學觀點,對后世影響亦甚深遠。仁體現在教育思想和實踐上是“有教無類”,春秋時代學在官府,孔子首開私學,弟子不問出身貴賤敏鈍,均可來受教。仁體現在政治上是強調“德冶”,德冶的基本精神實質是泛愛眾和博施濟眾,孔子把仁引入禮中,變傳統“禮治”為“德治”,他并沒有否定“禮治”,他的“德治”無疑是對“禮治”的繼承和改造。愛人既為仁的實質和基本內容,而此種愛人又是推己及人,由親親而擴大到泛眾。

義:原指“宜”,即行為適合于“禮”。孔子以“義”作為評判人們的思想、行為的道德原則。

禮:孔子及儒家的政治與倫理范疇。在長期的歷史發展中,“禮”作為中國封建社會的道德規范和生活準則,對中華民族精神素質的培養起了重要作用,但隨著社會的變革和發展,特別是封建社會后期,它越來越成為束縛人們思想、行為的繩索,影響了社會的進步和發展......

論語讀后感10

第一、四,五、六則是關于學習態度(包括個人修養)的。歸納起來,有三個要點:第一,一個人要掌握知識,必須不斷地進行學習,要好學,勤學,不知疲倦地學,并能把按時進行復習當做一件樂事。第二,要想真正學到一點東西,必須從不自滿開始,虛心拜周圍的人為老師,乃至向不如自己的人請教。第三,學習者要堅持自我修養,對自己,學而不厭,不怕別人不了解;對同志,以能相互切磋學問為樂;對弟子,教導要特別耐心。第二、三則是關于學習方法的.,孔子著重強調了兩點:其一是,對所學的東西,應該按時復習。復習的目的在于記住它,加深理解,擴大新知。其二是,“學”和“思”要結合起來。學習時不動腦子,不想問題,就不可能學到真正的知識,也不可能獲得舉一反三的能力。從“溫故”到“知新”中間有一個思考的過程,即在頭腦里對獲得的知識和材料進行分析、概括和推導,缺少這個過程就不可能達到“知新”。但是思考又必須在學習的基礎上進行才能有所得。

《論語》六則,篇幅簡短,立意深刻,三言兩語就表達一個完整的意思,富有哲理性。嚴肅而深刻的道理用談話、答問的形式講出來,給人以平易親切之感。反問句、感嘆句的運用,使語言更具紆徐含蘊的色彩。“溫故知新”“不恥下問”“學而不厭”“誨人不倦”已成為學習中的格言,富有極大的生命力。

論語讀后感11

《論語》是儒家學派的經典著作之一,是一部記錄古代著名思想家、教育家孔子及其弟子言行的書。其中不少言論頗有哲理,閃爍著古人智慧的光芒。可以說,孔子在《論語》中提出的思想,很多成為了中華兒女的“精神食糧”。《論語》作為儒家經典著作之一,內容涉及人類生活諸多方面,不僅談到了做人、學習、教育,還談到了為政、塑造君子人格、治國與安邦等重要問題。

有人說讀《論語》的過程是一種享受,仿佛靜心獨坐于清泉碧水畔細細品茗。享受我倒沒感受到,主要還是自己資歷太淺,沒能完全領悟,就談不上享受。不過我倒覺得讀《論語》的過程就好比一次旅行--漫長卻不苦悶。游走在字里行間,感受著儒學思想的魅力:是那“知之為知之,不知為不知,是知也”的踏實與求是,是那“己所不欲,勿施為人”的'仁愛與正直,是那“人不知而不慍”的包容與豁達,是那“人而無信,不知其可也”的明達與誠懇。當然也是是一種學習的過程,在品讀間,學習為人處事之道,在“仁”的思維熏陶下,感悟人心之偉岸,讓“自愛”與“愛人”這兩朵人性最美好的花,盛開在每一位的心中。自我感覺更是一場洗禮,讓原本枯燥的心靈得到儒學的甘霖滋養,讓原本疲乏的思維得精妙的哲語以啟迪。那一則則平實卻韻味深遠的文字仿佛敲醒了我昏昏欲睡的文化修養的心。在讀《論語》時,于我的心靈間,會蕩漾起一片純凈。感受到的文化的芳香馥郁,品味到的是精神的點滴精華。

論語讀后感12

《論語》記錄了孔子及其弟子言行,分為學而、為政、里仁。共20篇。是我國儒家思想的核心著作,又是我國的經典作品,所以古人說:“半部論語治天下”。

我讀《論語》時覺的幾則特別好,例如:學而時習之,不亦樂乎?有朋自遠方來,不亦樂乎?人不知而不慍,不亦君子乎?我理解的是:學習之后按一定的時間復習不是很快樂嗎?,有朋友自遠方來你不快樂嗎?,別人不了解我我也不懊惱不是君子嗎?。

溫故而知新,可以為師矣。這句話是說,溫習舊知識總中可以發現新知識,那么你就可以當別人的老師。

我從《論語》中體會到怎樣做君子,君子就在別人不了解自己的情況下,不懊惱。動口不動手。小人恰恰與君子相反更體現出了:“君子喻于義,小人喻于利|”。

在生活中我們也常常運用到《論語》中的句子,比如:有人總想以最快的速度完成事情卻做不好,就有人勸他:“欲速則不達”。當有家長帶孩子出去看到兩種人,一是賢人,一是不賢的'人。于是家長對孩子說:“見賢思齊焉,見不賢而內省也”。見到有才能的人就要想到與他看齊,見到有缺點的人就要反省自己是否也有這樣的毛病,以便改正錯誤。

《論語》是我國的一大名著,我不但要認真體會,而且要行動起來,做一個像孔子一樣對國家有大貢獻的人。

論語讀后感13

《論語》真是讓人百讀不厭,它優美洗練的句子,精辟的思想,既給人美感又給人啟發,讓我懂得了許多道理,讀《論語》有感作文。如學而第一的.第十章:

子禽問于子貢曰:"夫子至于是邦也,必聞其政,求之與?抑與之與?"子貢曰:"夫子聞、良、恭、儉、讓以得之。夫子之求之也,其諸異乎人之求之與!"

這一章的意思是:子禽問子貢道:"先生每到一個國家,必然聽得到那個國家的政事,這是他有心求人告訴他的呢?還是別人主動告訴他的呢?"子貢回答說:"先生憑溫和、善良、恭敬、節制和謙遜的態度來取得別人的信任和尊敬,使得人家主動把政事告訴他。先生這種取得別人信任而獲知政事的方法,與別人獲知政事的方法大概不同吧!"

通過讀這一章,我知道了,如果要了解一件事情的真相,首先,必須取得別人的信任和尊敬。要如何取得別人的信任和尊敬呢?這就要做到子貢說的:聞、良、恭、儉、讓。

論語讀后感14

讀了孔子《論語》中的“三人行,一定有我師”這句名言后,我有了新的感受。在我看來,這意味著每個人都應該向別人學習,并不斷向別人學習。

很多人可以成為我的老師,因為他們的專業各有所長,知道的道理也比我多。韓愈在《師說》中說:“聞有先后,術業有專業”。有些人的語文比我強,所以我應該向他學習語文。有些人的體育比我好,所以我向他學習體育。即使是比我小的人,也有值得我學習的優勢。例如,我的表弟,雖然數學不如我,但經過兩年的專業訓練,他的圍棋打得很好,年輕時是一個“三級”的小棋手!這個寒假,我老老實實呆在家里,虛心向他學習圍棋。他之所以在圍棋中打得好,是因為他在圍棋中付出了很多努力,也應該說“專業”。

我們想向老年人學習,因為老年人經歷了很多風風雨雨,經歷了歲月的洗禮,了解了很多我們不知道的.真相,掌握了豐富的知識。前段時間,我厭倦了做奧數,甚至不想再做了。但當我看到一篇關于張廣厚小學數學不好的文章時,他幾乎進不了中學,但他并沒有氣餒,專攻數學,成為了世界著名的大數學家。他的毅力和毅力難道不值得學習嗎?我下定決心要把奧數學做好。

“三人行,必有我師”,

論語讀后感15

今天,我們學習了《論語》,《論語》是我國的文化瑰寶,有“半部《論語》治天下”之說。學習論語后,我除了學習了一篇課文外,我還有了許多心得體會。:一種是教怎么做人,另一種則是教我們怎樣學習。

論做人,子曰:“飯疏食,飲水,曲肱而真枕之,樂亦在其中矣。不義而富且貴,于我如浮云。”孔子雖然吃粗糧,喝冷水,沒有太多的物質享受,但他卻樂在其中。這句話告誡我們不要貪求那么多的物質享受,精神與學習才是我們應該追求的.事物。讀完這句話,我也不由得聯想到現實。在現實生活中,有許多人盲目追求物質上的滿足,買許多名牌衣服,卻不知這些都是父母的血汗錢,到最后,仍是一事無成。這句話讓我明白,不能貪求名利,要做一個安貧樂道之人。

論學習,子曰:“學而不思則罔,思而不學則殆。”學習中要學會學思結合。這句話讓我感到頗為熟悉,讓我想起小學老師也經常這樣說。想了一會,才不由得感嘆到古人的聰明才智,就算到了今天也仍然適用。這句話讓我明白,要學思結合,光學不思或光思不學都是錯誤的學習方式。

學習過《論語》,我有許多的心得體會,同時也感嘆于孔子這位文學巨匠的偉大,沒有他,也就沒有“溫故知新”,沒有“不恥下問”,沒有“誨人不倦”,沒有“后生可畏”這些大家耳熟能祥的成語。學習《論語》給我帶來了很多,在現實生活,我也要學以致用,努力做一個愛學、樂友、有修養的人。

【論語讀后感】相關文章:

論語的句子02-05

論語的作文02-27

經典論語的語錄11-16

論語的語錄11-13

論語讀后感05-21

《論語》 讀后感04-16

《論語》讀后感05-15

論語的讀后感10-12

《論語》讀后感 12-22

《論語》讀后感01-05