- 相關推薦

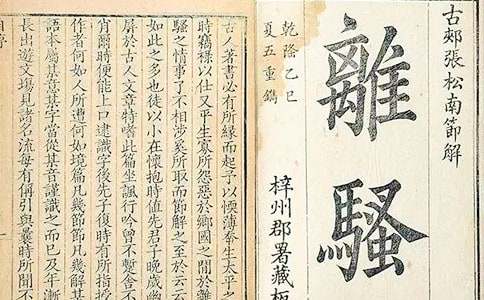

《離騷》的心得體會

我們在一些事情上受到啟發后,好好地寫一份心得體會,這么做可以讓我們不斷思考不斷進步。那么你知道心得體會如何寫嗎?以下是小編整理的《離騷》的心得體會,希望對大家有所幫助。

《離騷》的心得體會1

開學不久,我們在語文老師的引導下學習了《離騷》,心里一直覺得有什么在抖動 。

《離騷》的語言是相當美的 。首先,大量運用了比喻象征的手法 。如以采摘香草喻加強自身修養,佩帶香草喻保持修潔等 。

但詩人的表現手段卻比一般的比喻高明得多 。如“制芰荷以為衣兮,集芙蓉以為裳.不吾知其亦已兮,茍余情其信芳 。”第四句中的“芳”自然由“芰荷”、“芙蓉”而來,是照應前二句的,但它又是用來形容“情”的所以雖然沒有用“如”、“似”、“若”之類字眼,也未加說明,卻喻意自明 。

其次,運用了不少香花、香草的名稱來象征性地表現政治的.、思想意識方面的比較抽象的概念,不僅使作品含蓄,長于韻味,而且從直覺上增加了作品的色彩美 。自屈原以來,“香草美人”就已經成為了高潔人格的象征 。

曾經多少次失去了方向,曾經多少次破滅了夢想 。他畢竟沒有被現實擊倒 。他不能成為歷史上的政治家,就要成為偉大的詩人 。

香草美人,講述著他自己一段段不得志的往事;瓊枝玉樹,勾勒出他那清瘦的輪廓 。

曾經,是那么的躊躇滿志 。后來,就只有失意,只有落魄 。一切的一切,違背了他的本意 。憤怒、煩惱、失望,每一個失敗者都會經歷的心靈痛苦,令他刻骨銘心 。他只有在竹簡上、絹帛上寫出自己的苦惱,留給后人 。剛剛開始的時候,他或許還日思夜想,想著君王有一天會醒悟 。然而,時間一天一天過去,他真的絕望了 。他無法挽救國家,無法使國家強盛,只有看著國家走向毀滅 。

他也不是沒有過彷徨的時候 。“悔相道之不察兮,延佇乎吾將反 。回朕車以復路兮,及行迷之未遠 。步余馬于蘭皋兮,馳椒丘且焉止息 。進不入以離尤兮,退將復修吾初服 。”既然無法改變,只有選擇遺忘 。他想盡辦法遠離這個圈子,然而,他最終回來了 。

對于他而言,是否能夠有所作為倒在其次 。重要的是,離開并非是他的本意 。在人的心中,總會有各種各樣的思想斗爭 。是否有過急流勇退的想法,是否成功,都不是評價一個人物的關鍵 。信念,才是人心中最強大、也最可怕的力量 。而屈原,是一個有信念的人 。

他有信念,然而無法成功 。失望、痛心,在這個時候達到了極致 。徘徊著,只有一束束美麗的香花,可以略減他的痛苦和失落 。

換一個角度來想,如果屈原能夠順從一些,或者能夠注重一下與那些小人的交往方法,或許就能免于災難 。然而,他根本不是那樣的人,做不出那樣的事情 。他是寧折不彎的人,在他眼中,那不是圓通,而是鬼鬼祟祟、違背原則 。他是一個堅定的人,但因為他只注重自己的堅定信念,所以只能一事無成 。

既然無法在政治上有所作為,就只能逃避 。在流放的路上,他開始吟詩作賦 。每一首詩篇中,都滲透了幾許蒼涼和悲壯 。或許,是現實的失意,為我們帶來了一個千古留名的詩人 。

歷經千年以后,再讀他的作品,不知道該做何感想 。他是幸運的,他寫出的詩篇流傳千古;但他又是不幸的,終其一生,他也沒有達到自己的理想 。

讀了《離騷》,我陷入了沉思,幸福是什么樣子的?幸福,也許不只是流芳百世、升官發財 。幸福,就是做自己最想做的事情 。

《離騷》的心得體會2

品魯迅之作,感慨萬千;讀冰心散文,細膩委婉;然而,屈原詩歌,給人留下的卻是無限激情與對祖國的忠誠!端午節——是中國人的民族節日,為了紀念屈原而產生 。

有人曾說過:“初讀好書,似遇新友,重讀此書,似會舊友 。”的確如此,第一眼見到《離騷》二字,就覺得這是一本意味深刻的書籍 。果然,大約一看后,無法真正明白作者想要通過書來表達的`情感 。反復斟酌后才略知一二 。“寧溘死一流亡兮,余不忍為此態也 。”這句是我最難忘的一句 。沒有華麗的語言,但卻在字里行間充分的透露出作者希望報效祖國,為國家效力的熱衷這情,“我委屈著自己的心智,壓抑著自己的情感,暫且認同把譴責和羞辱一起承擔 。”是啊,也許屈原那熱血沸騰的心我們終生無法親身體驗,可我相信,就如他所說的:“我不能和今人志同道合,但卻心甘情愿沐浴彭咸的遺輝 。”好一幅幽美恬靜的水墨畫卷,好一種看破世俗,紅塵的浩蕩之氣,好一位用生命來鑄成宏偉詩篇的屈原 。

讀好《離騷》,你會發現,自己整個心靈都受到了凈化還有對情感的升華,沒錯,面對生活,人生的道路,我們都要持有自己的原則,屈原有“芳與澤其雜糅兮,唯玿質其猶未兮”一說,哪么我們又何嘗不可有自己的看法與堅持!讀好《離騷》雖沒有完全理解,但是,我卻知道了為何它是一部中國文學史上的奇珍瑰寶——它是一部感動人們,激發人們,有強烈藝術魅力的作品 。

《離騷》的心得體會3

小時候,不讀屈原的詩,但不會不知道他的故事 。讀了《離騷》的前半部分,心里一直覺得有什么在抖動 。也許,冰冷的文字背后,隱藏的是詩人火熱的心 。曾經多少次失去了方向,曾經多少次破滅了夢想 。他畢竟沒有被現實擊倒 。他不能成為歷史上的政治家,就要成為偉大的詩人 。

香草美人,講述著他自己一段段不得志的往事;瓊枝玉樹,勾勒出他那清瘦的輪廓 。曾經,是那么的`躊躇滿志 。后來,就只有失意,只有落魄 。一切的一切,違背了他的本意 。憤怒、煩惱、失望,每一個失敗者都會經歷的心靈痛苦,令他刻骨銘心 。他只有在竹簡上、絹帛上寫出自己的苦惱,留給后人 。剛剛開始的時候,他或許還日思夜想,想著君王有一天會醒悟 。然而,時間一天一天過去,他真的絕望了 。他無法挽救國家,無法使國家強盛,只有看著國家走向毀滅 。

他也不是沒有過彷徨的時候 。“悔相道之不察兮,延佇乎吾將反 。回朕車以復路兮,及行迷之未遠 。步余馬于蘭皋兮,馳椒丘且焉止息 。進不入以離尤兮,退將復修吾初服 。”既然無法改變,只有選擇遺忘 。他想盡辦法遠離這個圈子,然而,他最終回來了 。對于他而言,是否能夠有所作為倒在其次 。重要的是,離開并非是他的本意 。在人的心中,總會有各種各樣的思想斗爭 。是否有過急流勇退的想法,是否成功,都不是評價一個人物的關鍵 。信念,才是人心中最強大、也最可怕的力量 。而屈原,是一個有信念的人 。

他有信念,然而無法成功 。失望、痛心,在這個時候達到了極致 。徘徊著,只有一束束美麗的香花,可以略減他的痛苦和失落 。換一個角度來想,如果屈原能夠順從一些,或者能夠注重一下與那些小人的交往方法,或許就能免于災難 。然而,他根本不是那樣的人,做不出那樣的事情 。他是寧折不彎的人,在他眼中,那不是圓通,而是鬼鬼祟祟、違背原則 。他是一個堅定的人,但因為他只注重自己的堅定信念,所以只能一事無成 。既然無法在政治上有所作為,就只能逃避 。在流放的路上,他開始吟詩作賦 。每一首詩篇中,都滲透了幾許蒼涼和悲壯 。或許,是現實的失意,為我們帶來了一個千古留名的詩人 。

歷經千年以后,再讀他的作品,不知道該做何感想 。他是幸運的,他寫出的詩篇流傳千古;但他又是不幸的,終其一生,他也沒有達到自己的理想 。讀了楚辭,我最想探索的一個問題,就是幸福是什么樣子的?幸福,也許不只是流芳百世、升官發財 。幸福,就是做自己最想做的事情 。

《離騷》的心得體會4

《離騷》是我國歷史上第一位偉大詩人屈原的一首自傳體政治抒情詩。全篇圍繞著楚國的出路何在,自己的出路何在這兩個重大問題,不斷尋求著合理的答案。這首氣貫長虹的詩篇在不斷加強自我修養、執著追求崇高理想、毫不妥協進行斗爭、熱愛和忠于自己祖國等方面表現出了一種崇高的氣勢磅礴的人格美,一種執著追求和勇敢捍衛人格尊嚴的強烈意識。他那“長太息以掩涕兮,哀民生之多艱”的憂國憂民思想和“路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索”的執著精神成為后世的精神楷模。屈原一生追求“美政”,卻屢遭讒言、嫉妒,面對腐朽奸黨,獨立不遷,橫向不流,百折不撓,寧死不屈,喚起了麻木靈魂的警醒與自覺,培養了人們高尚純潔的品格和愛國主義情感。盡管《離騷》晦澀難懂,佐之以《九章》、《桔頌》、《漁父》、《卜居》等篇章,其蘊含之深義、揭示之真理,顯現出人格鍛造之重要亦能略懂。對今天的黨員領導干部而言,當有啟發。結合自己之體會,略論一二,以策己,以示人,不當之處,待商榷。

“紛吾既有此內美兮,又重之以修能。”屈原偉大的人格并非與生俱來,而是后天鍛造之結果。要當好一名優秀領導干部,鍛造完美人格實在重要。黨員領導干部之人格,就是黨員干部言談舉止、道德風范、為人處世、待人接物以及知識水平等綜合素質的體現。新時期我們的黨員干部隊伍中涌現了許許多多具有高尚人格的典范,他們的人格閃爍著奪日的光輝。他們憑著對黨和人民事業的忠誠,憑著對祖國和人民的熱愛,忠于職守、敬業奉獻、鞠躬盡瘁,用一身正氣堅守著人格乃至獻出了生命。正因為有了他們,黨和人民的事業才得以蓬勃發展。然而現實當中,有些領導干部拒絕理想、躲避高尚、蔑視道德,要官之時臉不紅心不跳,面對好處挖空心思以聚斂,身處官場燈紅酒綠圖享受,打著奉獻清廉的旗號干著腐化之事,是為人之不齒。黨員領導干部鍛造完美人格,“歲之不與”!

鍛造完美人格,當立壯志以顯豪氣。人之高低,當觀其志。志向,是對人生的奮斗目標的抉擇。對人格而言,立志至關重要,實現志向的過程,也是展示人格魅力的過程。有智者立壯志,站在造福社會、造福人民、珍愛生命的絕對高度上俯瞰人生,規劃人生;無智之人立劣志,追名逐利,光宗耀祖,出人頭地。有智者立長志,以優秀的科學理論為指導,以堅定信念為基礎,矢志不渝地挺進理想的彼岸,“雖九死猶未悔”。無智之人常立志,心中無數,隨欲搖擺。我們只有立志做大事,絕不可立志做大官;所以豪邁之氣不拒小民,猥瑣之氣不分官品;所以屈原彪炳千秋,所以周總理令人景仰。

鍛造完美人格,需要堅持操守以養大氣。領導干部之德,是領導干部人格力量的基礎。翻開案卷、生活腐化、褻瀆黨紀、踐踏法律的缺德行為是腐朽分子的共同特點之一。屈原尚能“瞻前而顧后兮,相觀民之計極。夫孰非義而可用兮?孰非善而可服?”黨員領導干部更需篤守人倫之外,還要按照黨性標準規范自己,承擔更大的責任和義務。要守大德,以最廣大人民群眾的根本利益重,做到權為民所用,情為民所系,利為民所謀,心甘情愿當公仆。要守官德。要看重自己的人格,珍惜自己的榮譽,注重自己的言行,堅持共產黨人的'“為官之道”,恪守人民公仆的“為官之德”。要守公德,維護國家法律的尊嚴,遵守社會運轉的秩序。既不能貪贓枉法,也不能有法不依、執法不嚴、違法不究。要守美德,奉養父母,愛護妻子,尊敬德者,遠離惡友,淡泊明志,行為無瑕,對社會要有一顆知恩、感恩、報恩之心,對自己要學會“知足常樂”,要有濟人之心、容人之量,立身一隅,慮及八方,此等胸懷,此等境界方顯其德高,顯其人偉,顯其器大。

鍛造完美人格,要勤奮學習以增才氣。春風催物,物不得不生;秋氣逼物,物不得不熟。學習就是春風,就是秋氣,催著人上進,逼著人成熟。雖天資聰穎,不學習又有何能?雖頭腦愚鈍,學習亦能增智。優秀的領導干部必須樹立終身學習的理念,讓知識、觀念、修養日日新、茍日新、倘日新,與日俱增。一方面要潛心學習認識時代、適應時代、服務社會的新知識,一方面又要不斷開闊心胸,提高境界,增長見識。同時還要學以致用,善于用理論指導實踐。只有不斷地積小流以成江海,方能成就領導干部的才氣;一個人才華橫溢,其魅力更加突出,人格也將因此增色。

鍛造完美人格,須廉潔務實以樹正氣。清正廉潔是每名黨員領導干部必備的政治素質,是黨和人民對其最起碼的要求。有些人學識不可謂又不高,能力不能說不強,但是對手中的權力總是待價而沽,其結果面對金錢、美女腰不能挺,嘴不能硬,手不能長,其形象可描,其下場可料。因此,黨員領導干部時時處處要嚴格要求自己,長存榮辱之念,常懷律己之心,常思貪欲之害,常除非分之想,“壁立千仞,無欲則剛”,只有堂堂正正做人,干干凈凈為官,經受住七情六欲的考驗,才能以良好的形象帶出好班子,帶出好隊伍,帶出一個風清氣正的好世界。

屈原已去,穿越千年時空,《離騷》永傳,人格永駐,精神永存。寶劍峰從磨礪出,人格須經鍛造才能完美,領導干部須經錘煉才能優秀,就讓我們吟誦著《離騷》,以屈原為楷模,做一名新時期優秀的領導干部吧。

《離騷》的心得體會5

讀了三遍《離騷》,總體的感覺是這是一部充滿幻想和浪漫主義的神話詩篇。雖然看參考書中對第一段的“余”有非常多的考證,也由此而推測了屈原的名、字和出生年月,但我總認為《離騷》中的“我”并不是屈原的“本我”。換句話說,《離騷》在我看來不是抒情詩,而是一部詩歌體裁的小說,屈原塑造了一個能代表自己意志的“我”的神話形象,來駕馭自己夢想中的神話世界。屈原把這個“我”極度地完美化了,不僅是從人格、外貌、家世,甚至連出生年月也是寅年寅月寅日,這個“我”的一切都完美無缺,高貴正統。這也許正是屈原內心自我的完美形象,但如果以此來推斷屈原本人,我便總是懷疑其真實性。

讀《離騷》,經常會有些語句讓人深有感觸甚至被推為至理名言。像“豈余身之憚殃兮,恐皇輿之敗績”、“老冉冉其將至兮,恐修名之不立”、“常太息以掩涕兮,哀民生之多艱”、“路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索”等等。這些語句表現了屈原的懷才不遇、憂國憂民、舍生取義以及對國家的忠貞不渝,這不僅僅是屈原的意志品質,更是千百年來一代代的正直的知識分子的精神和境遇。屈原是他們的代表,他們的楷模,更是他們的精神領袖。

《離騷》中我最為欣賞的一句是“鷙鳥之不群兮,自前世而固然”,這句和其它句相比寫得格外倔強而有氣勢,不再是那種“怨而不怒”的含蓄的表白,而是近乎于吶喊的對黑暗現實的鄙夷。與其它讓后世極為推崇的名句相比,這句更像是屈原內心深處的獨白,是他高傲不羈不落世俗的真實寫照。

《離騷》中的神話場景寫得格外精彩。從“駟玉虬以桀鹥兮”到“蜷局顧而不行”,讀來頗有《夢游天姥吟留別》中飄飄然之感。其中出現了大量的神話人物和事物,“我”的形象也并不是一個普普通通的人,文中的“我”芰荷為衣,芙蓉為裳,高冠岌岌,長佩陸離;朝引木蘭之墜露,夕殘秋菊之落英;飲馬于咸池,總轡于扶桑;駟玉虬以桀鹥,溘埃風而上征;前望舒使先驅,后飛廉使奔屬。從這些形容看來這無疑是一個神的'形象,至少也是一個具有神的力量之人。此人能夠在人神間進行溝通,既能夠駕馭神物,也能聚集賢才。但這樣一個神通廣大的能人卻被小人讒言所害,卻被朝野上下所拋棄,卻只全心全意地為了一個楚懷王而高丘求女、上下求索,唯恐“皇輿敗績”。

這樣就造成了我讀《離騷》后有了很大的心理落差,甚至覺得屈原有點兒眼高手低,為了如此完美的形象,他完全可以給他更高的追求和理想。而且如果《離騷》中的“余”真的代表了屈原對自己的認識,那也會覺得寫得太過了,讓人想起:“水至清則無魚”這句話。同時也聯想到,屈原最終自盡也可能同他的這種自我認知程度過高有關自己對自己的認識卻得不到別人的認同,這也許才是屈原痛苦的根源,絕望的理由。

帶著些許遺憾去談談我對《離騷》的看法吧,因為還沒讀完,讀懂了就更少了......

屈原,是個偉大的人,也是個悲劇性人物。他具有中國文人的典型性格,具有這種性格的文人心情多為不快,結局也多為悲慘。也不知道用“悲慘”一過不過分。他的孤獨,無奈,清高,敏感,也是中國歷代文人所共有的,這些就注定了他們的命運是坎坷的。他是忠臣,這是公認的,有人說他是愚忠,說他的死不值......但我要說的是,他的死更是一種精神!這種精神在中國歷代文人身上也多有體現。我們看待屈原的死我想應該從當時的社會背景去看,屈原在面對自己君王“不可理喻”,那么多的“小人”,自己的“懷才不遇”等等,他的內心上的壓力是可想而知的,對他來說,死可能是作好的解脫。當然,我們對他的忠深表怨憤,我連《離騷》都沒讀透,又怎能讀懂屈原的內心世界呢?

“路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索”激勵著多少現代人奮發向前,也是我的座右銘。他的執著,不羈,讓我欽佩!他的不容世俗,讓我驚嘆!他就像是一座無法逾越的高峰矗立在我的面前,一座永遠也無法翻越的山峰.....

《離騷》在中華民族文學發展星光燦爛的銀河里足以和《詩經》媲美,它就像一顆流星劃破夜空,綻放出獨有的光芒!它具有鮮明的浪漫主義色彩,可以說,屈原是位浪漫主義詩人,純潔高大的詩人。

通過這篇富有個性的詩篇,我們看到了一個充滿愛國激情,具有崇高政治理想和峻潔人格的莊嚴而偉大的詩人形象!我想,從《離騷》中去認識屈原的人格才是重要的。

《離騷》的心得體會6

讀好《離騷》,你會發現,自己整個心靈都受到了凈化還有對情感的升華,沒錯,面對生活,人生的道路,我們都要持有自己的原則,屈原有芳與澤其雜糅兮,唯玿質其猶未兮一說,哪么我們又何嘗不可有自己的看法與堅持!

讀好《離騷》雖沒有完全理解,但是,我卻知道了為何它是一部中國文學史上的奇珍瑰寶它是一部感動人們,激發人們,有強烈藝術魅力的作品 。

讀了《離騷》的前半部分,心里一直覺得有什么在抖動 。也許,冰冷的文字背后,隱藏的是詩人火熱的心 。

曾經多少次失去了方向,曾經多少次破滅了夢想 。他畢竟沒有被現實擊倒 。他不能成為歷史上的政治家,就要成為偉大的詩人 。

香草美人,講述著他自己一段段不得志的往事;瓊枝玉樹,勾勒出他那清瘦的輪廓 。

曾經,是那么的躊躇滿志 。后來,就只有失意,只有落魄 。一切的一切,違背了他的本意 。憤怒、煩惱、失望,每一個失敗者都會經歷的心靈痛苦,令他刻骨銘心 。他只有在竹簡上、絹帛上寫出自己的苦惱,留給后人 。

剛剛開始的'時候,他或許還日思夜想,想著君王有一天會醒悟 。然而,時間一天一天過去,他真的絕望了 。他無法挽救國家,無法使國家強盛,只有看著國家走向毀滅 。

他也不是沒有過彷徨的時候 。悔相道之不察兮,延佇乎吾將反 。回朕車以復路兮,及行迷之未遠 。步余馬于蘭皋兮,馳椒丘且焉止息 。進不入以離尤兮,退將復修吾初服 。既然無法改變,只有選擇遺忘 。他想盡辦法遠離這個圈子,然而,他最終回來了 。

對于他而言,是否能夠有所作為倒在其次 。重要的是,離開并非是他的本意 。在人的心中,總會有各種各樣的思想斗爭 。是否有過急流勇退的想法,是否成功,都不是評價一個人物的關鍵 。信念,才是人心中最強大、也最可怕的力量 。而屈原,是一個有信念的人 。

屈原一心要興國圖強,實現美政,但卻蒙冤被譖,眼看自己被楚王疏遠,排擠出政治舞臺,滿腔的愛國抱負即將化為泡影,心中充滿了無比的憂愁、悲苦和憤慨,發憤以抒情,于是便有了《離騷》這篇震古爍今的不朽詩篇 。

《離騷》的心得體會7

屈原是中國文學史上第一個偉大的詩人,所作;離騷;是現存第一篇宏偉壯麗的抒情長詩 。詩人思想的燦爛光芒閃耀在全詩的字里行間 。

屈原在二十六歲就做了楚懷王的左徒,為楚國建立了法度,辦理外交,使楚國勢趨富強,并一度成為六國聯合抗秦的領導 。

經過這一系列的政治實踐,認清了楚國的發展前途,在于富強與獨立,這就是他所謂的美政 。他希望楚國能夠沿著這條理想的道路走下去,達到最終的強大 。

屈原具有強烈的參政意識,但現實世界的黑暗使他只得把自己不能實現的`;存君興國;的美政理想寄詠于詩 。美政理想的崇高目標是實現大一統,詩中所描述的上下求索,四方神游的所在,幾乎包括神話傳說中整個中國的遼闊疆土和廣大空間,這正是作者向往一統天下的形象表現 。

同時他又為祖國積極培養人才;余既滋蘭于九畹兮,又樹蕙之百畝,畦留夷與揭車兮,雜杜衡與芳芷; 。他設想一個圣君賢陳相結合的政治局面;曰兩美其必合兮,孰信修而慕之; 。

可是楚國的貴族政治已日趨沒落,楚懷王及其子襄王都是昏君,秦國張儀以重金收買了嫉妒屈原的大臣及懷王的寵妃鄭袖,造成了一個全面的政治攻勢 。

他對混沌的政治局面加以斥責,不顧遭到更嚴峻的迫害 。;亦與心之所善兮,雖九死其猶未悔;寧溘死以流亡兮,余不忍為此態也;伏清白以死直兮,固前圣之所厚 。

而轉念一想,又何必死呢 。不如;及行迷之未遠;,;退將修復吾初服 。但屈原畢竟是個有政治理想的人,他無法面對混濁不堪的局勢退而獨善其身 。朝廷中沒有同道之人,就連自己最貼心的女伴也勸自己明哲保身 。現實中他是如此孤獨,無處申訴內心的憂愁和痛苦,無奈之下,;就重華而陳詞 。

他的心緒仍不見平靜,他仍舊一再抽泣,;沾余襟之浪浪; 。這淚是一個充滿理想抱負的男人在理想破滅之時,在失意、悲痛、被世界遺棄之時流下的淚水 。;念天地之悠悠,獨愴然而涕下 。

屈原回首再回首,拭淚又拭淚,最后終于抱起岸邊的一塊記錄了楚國建國、輝煌、中落的歷史的江石投入了奔騰怒吼的滔滔江水 。

天地不言,唯有江水嗚咽 。

歷史并不為一個悲憤文人的死而有所改變,但屈原在滿懷絕望投江的剎那,心中是否有一絲解脫,是否閃現過一絲希望的火光呢?

【《離騷》的心得體會】相關文章:

離騷教學反思08-25

《離騷》教學反思03-23

《離騷》的教學反思01-11

離騷教案(精選7篇)07-17

沒有屈原,豈見《離騷》_700字02-22

《離騷》讀后感05-11

離騷讀后感06-11

離騷讀后感12-20

屈原《離騷》讀后感06-09